肺がんの咳の特徴とは?そのほかの症状や検査についても解説

肺や気管支の細胞ががん化する、肺がん。咳が代表的な症状と考えられていますが、そのほかにも症状はあるのでしょうか。

本記事では、肺がんの種類や症状、検査方法などについて解説しています。記事末ではリスク因子や予防についても触れていますので、参考にしてみてください。

目次

肺がんとは

肺がんは、肺胞や気管支の細胞ががん化したものです。左右ひとつずつに分かれている肺は、さらに左2つ、右3つの肺葉に分かれます。その左右の肺に、気管から分かれた気管支が入り組んでいる構造です。気管支は肺全体に広がっており、その先端に肺胞が無数についています。これらの細胞が、何らかの原因でがん化してしまうのです。

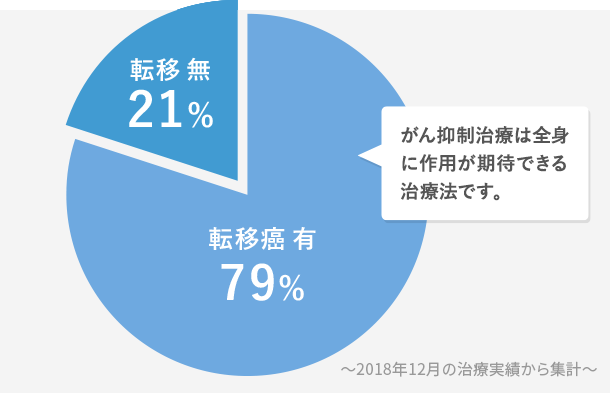

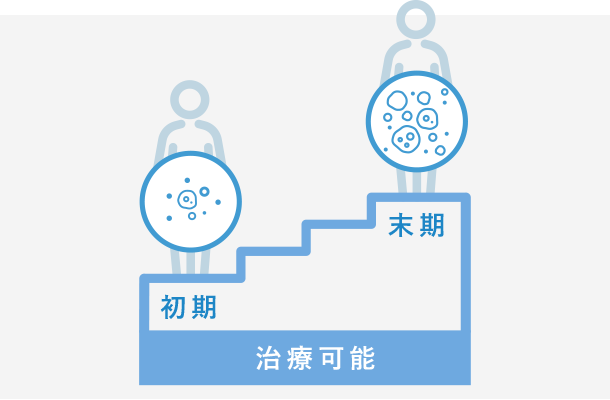

肺がんが進行すると、発生した肺とは反対側の肺やリンパ節、骨、脳、肝臓、副腎などに転移する可能性があります。

日本では男性の罹患率が比較的高く、60代以上の罹患者が多いがんです。

肺がんの種類

肺がんは大別すると「非小細胞肺がん」と「小細胞肺がん」に分かれます。それぞれについて詳しく解説します。

非小細胞肺がん

非小細胞肺がんは、肺がんのなかでも発生頻度が高いがんで、「腺がん」「扁平上皮がん」「大細胞がん」に分かれます。「腺がん」「大細胞がん」は肺の奥の方(肺野)に発生することが多いです。腺がんは肺がんの中で最も多く、症状が出にくいといわれ、大細胞がんは増殖が速いという特徴があります。

「扁平上皮がん」は肺の入り口近く(肺門)に発生することが多く、喫煙との関連が大きいとされています。

小細胞肺がん

小細胞肺がんは、肺の入り口近く(肺門)・肺の奥の方(肺野)ともに発生するがんです。増殖が速く、転移しやすいという特徴があり、喫煙との関連が大きいとされています。

組織型は検査によって確認し、治療方針を決めます。

肺がんの症状

肺がんは、「この症状が出たら必ず肺がん」といえる症状はないとされています。また、初期は自覚症状が出にくく、肺がんであっても症状が出ない場合もあるため、偶発的に発見されることも多いがんです。

肺がんの代表的な症状は以下のとおりです。

- ・咳(憎悪する咳)

- ・痰、血痰

- ・胸痛

- ・発熱

- ・倦怠感

- ・息苦しさ

- ・動悸

- ・嗄声

- ・体重減少 など

これらは一般的な呼吸器の病気に見られる症状のため、肺がんとの区別がしにくい場合があります。

肺がんの咳

肺がんで最も出やすいとされている症状は、咳と痰です。肺がんによる咳や痰は、なかなか改善しないという特徴があります。2週間以上咳と痰が続いたり、痰に血が混じったりする場合は注意が必要です。

気管支の入り口近くに発生したがんが大きくなると、気管支が狭くなり喘鳴や呼吸困難が起こることもあります。

症状の原因① 原発巣または転移リンパ節による症状

肺がんの症状は、肺がんそのもの(原発巣やリンパ節への転移)が原因で起こる症状と、遠隔転移による症状に分かれます。まずは、肺がんそのものが原因の症状について解説します。

肺がんが大きくなることで、咳、痰、血痰などの呼吸器症状が現れます。また、発熱、飲み込みにくさ、胸痛などが現れることもあります。

リンパ節への転移があると、声帯に関係する神経を巻き込み、嗄声(かすれ声)が出ることも。また、進行してくると、気管支が狭くなることで、発熱・胸痛を伴う「閉塞性肺炎」、胸に水が溜まる「がん性胸膜炎」などを発症する可能性があります。

また、肺の上側から腕の神経にがんが広がることがあります。この場合、腕の痛みやしびれ、筋力低下などの症状が現れます。ほかにも、首の神経に影響を及ぼし、瞳孔の縮小や眼瞼下垂などが現れることもあります。

症状の原因② 遠隔転移による症状

次に、遠隔転移による症状について解説します。

骨転移があると、疼痛や骨折、脳転移があると頭痛や吐き気・手足のまひなど、肝臓への転移があると、だるさや黄疸、副腎への転移があると、むくみや悪心などが現れます。そのほか、食欲不振、体重減少などもみられることがあります。

肺がんの症状について詳しくお知りになりたい方は、こちらからお電話ください。

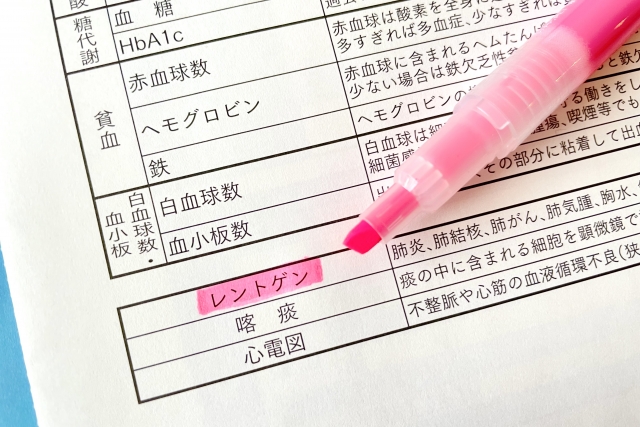

肺がんの検査

肺がんの検査は、X線検査などの画像検査、細胞を検査する病理検査などがあります。それぞれについて、詳しくみていきましょう。

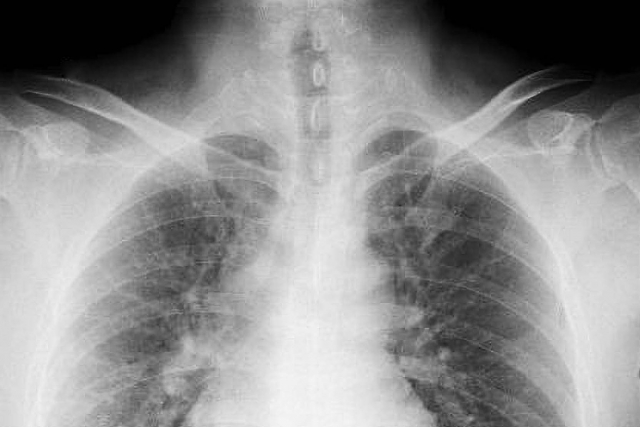

画像検査:胸部X線検査

胸部X線検査は、肺がんの検査でもっとも基本的な検査です。X線を胸部に照射して画像を撮影し、肺がんと疑われる影がないかどうか調べます。

画像検査:胸部CT検査・PET/CT検査

肺がんを発見するためにもっとも有効な検査方法とされているのが、胸部CT検査。主に、胸部X線検査で異常があった場合に用いられます。がんの存在、大きさ、周囲の臓器への広がりなどを調べます。胸部CT検査で良性か悪性かの判断がつかない場合、高分解能CT検査、造影剤を使ったCT検査を行うこともあります。

PET/CT検査は、がん細胞の代謝の性質を利用したPET検査とCT検査を同時に行うものです。転移や進行の程度を詳しく調べるのに用います。

画像検査:MRI検査・骨シンチグラフィ

MRIは頭部などへの転移を、骨シンチグラフィは骨への転移を調べる検査です。

病理検査:喀痰細胞診(かくたんさいぼうしん)

喀痰細胞診は、痰に混じったがん細胞を調べる検査です。身体への負担が少ない検査ですが、数日分の痰を採取することもあります。X線検査で見つけにくい肺門部のがんを見つけられる可能性があります。

病理検査:生検

肺の細胞や組織を採取して行う検査を生検といいます。鼻や口から内視鏡を挿入して行う「気管支鏡下検査・生検」、肋骨の間から細い針を刺して肺の細胞を採取する「経皮的針生検」、胸を小さく切開して肋骨の間から内視鏡を胸腔に挿入する「胸腔鏡下検査・胸膜生検」などがあります。

いずれも、がんの種類やがんの確定診断のために用いられる検査です。

肺がんの原因と予防

最後に、肺がんの原因(危険因子)と予防について解説します。

肺がんの原因(危険因子)

肺がんの危険因子とされているものの一つが、喫煙です。喫煙者は非喫煙者と比較し、男性が4.4倍、女性が2.8倍肺がんになりやすいとされています。受動喫煙も、肺がんリスクを2~3割前後高めるという研究結果があります。

喫煙以外では、アスベストなどの有害物質にさらされる「職業的曝露」、PM2.5などによる大気汚染などがあります。

そのほか、女性ホルモンが肺がん発生にかかわっているという研究結果もあります。エストロゲンが肺がん細胞の増殖を促進したり、肺がん細胞中のエストロゲン受容体にエストロゲンが付き、がん化を促進したりすると考えられています。腺がんで発現が大きいとされています。

肺がんの予防

肺がんの予防に有効なものは、禁煙、節度ある飲酒、バランスの良い食事などです。

特に、禁煙を始めてから10年後には、禁煙しなかった場合と比較し、肺がんリスクを約半分に減少させることが明らかになっています。