膵臓がんステージ別生存率と治療選択肢:最新情報を徹底解説

目次

膵臓がんのステージ別生存率と余命

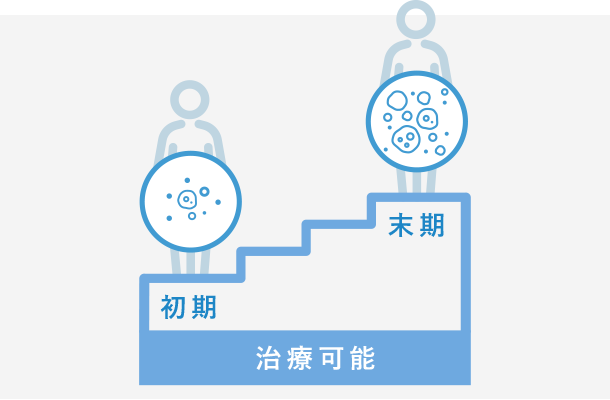

膵臓がんは「沈黙の臓器」とも呼ばれ、早期に症状が現れにくいため、多くの場合は進行してから診断されることが特徴です。膵臓がんは、進行度(ステージ)によって生存率が大きく異なります。以下に、膵臓がんの各ステージにおける生存率と余命について詳しく説明します。

1.ステージ別生存率

- ステージ I:

この段階では、腫瘍が膵臓内に限局しており、他の臓器やリンパ節への浸潤や転移は見られません。手術による完全切除が可能であり、適切な治療を受けた場合の5年生存率は約50%と報告されています。早期発見が鍵となるステージです。 - ステージ II:

腫瘍が膵臓周囲の組織や臓器に広がっているものの、主要な血管への浸潤や遠隔転移は認められません。この段階でも手術が可能な場合があり、術後に補助的な化学療法や放射線療法を組み合わせることで、5年生存率は約30%から40%とされています。腫瘍の広がりに応じた多角的な治療が求められます。 - ステージ III:

腫瘍が膵臓周囲の主要な血管や神経に浸潤しており、手術による完全切除が難しいケースが多い段階です。このステージでは、化学療法や放射線療法を中心とした治療が行われ、5年生存率は約10%から20%と報告されています。治療の目的は、腫瘍の進行を抑制し、症状の緩和と生活の質の向上を図ることです。 - ステージ IV:

遠隔臓器(肝臓、肺など)への転移が確認される最も進行した段階です。このステージの患者様の5年生存率は非常に低く、通常は3%から5%程度とされています。主な治療法は化学療法や緩和ケアであり、症状の緩和と生活の質の維持・向上を目指します。

2. 余命の推定

膵臓がんの予後は、診断時のステージや治療内容、患者様の全身状態などによって大きく異なります。

- ステージ I:

手術が成功し、術後の合併症がない場合、5年以上の長期生存が期待できます。一部の患者様では10年以上生存するケースも報告されています。ただし、再発のリスクも存在するため、定期的な経過観察が重要です。 - ステージ II:

治療の効果や患者様の全身状態によりますが、平均的な余命は1年から数年とされています。積極的な治療により、生存期間の延長が期待できます。しかし、腫瘍の大きさや広がり、患者様の体力や合併症の有無によっては、これより短くなる場合もあります。 - ステージ III:

平均的な余命は6ヶ月から1年程度とされていますが、治療への反応や新しい治療法の導入により、これより長く生存される方もいらっしゃいます。 - ステージ IV:

平均的な余命は3ヶ月から6ヶ月程度とされていますが、患者様の全身状態や治療への反応によっては、これより長く生存されるケースもあります。緩和ケアを通じて、痛みや症状の緩和、生活の質の向上を図ることが重要です。

関連ページ:

膵臓がんの痛みの特徴は?症状と対処法を徹底解説

膵臓がんの末期症状とは?検査方法と生存率についても解説

膵臓がんの標準治療

膵臓がんは非常に攻撃的で治療が難しい癌であり、標準治療は患者様の病状やがんの進行度に応じて異なります。以下に、膵臓がんの標準治療の主要なアプローチを示します。

1. 手術療法

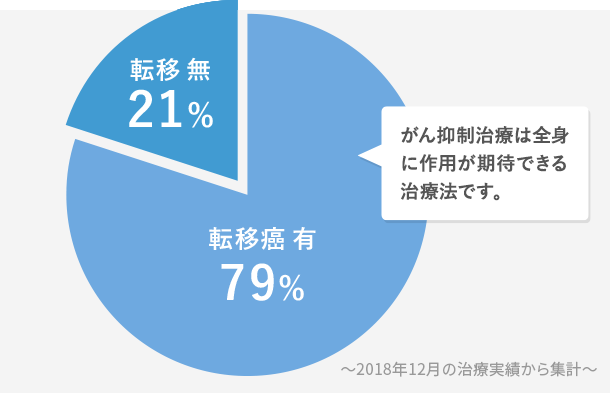

膵臓がんの治療において、手術は唯一の治癒を目指す治療法です。特に、早期に発見された場合や、腫瘍が切除可能な場合には、以下の手術が行われます。ただし、早期に発見されて手術が出来る方の割合は20%程度と言われております。

- ・膵頭十二指腸切除(Whipple手術): 膵臓の頭部、十二指腸、胆嚢、胆管の一部を切除します。

- ・膵体尾部切除: 膵臓の体部または尾部を切除します。

手術後には、再発を防ぐために補助療法として化学療法が行われることが一般的です。

2. 化学療法

膵臓がんの化学療法は、進行した病気や手術が不可能な場合に主に使用されます。以下の薬剤が標準的に使用されています。

- ・ゲムシタビン(Gemcitabine): 膵臓がんの標準治療薬として広く使用されていますが、単独では効果が限られています。

- ・FOLFIRINOX: ゲムシタビンに加え、フルオロウラシル、イリノテカン、オキサリプラチンを組み合わせた治療法で、特に進行した膵臓がんに対して効果が示されています。

- ・ゲムシタビンとナブパクリタキセルの併用: この組み合わせも効果的であることが示されています。

3. 放射線療法

放射線療法は、主に手術が不可能な局所進行膵臓がんの治療に使用されます。化学療法と併用することで、腫瘍の縮小を図ることができます。

4. 新しい治療法

最近では、免疫チェックポイント阻害剤やターゲット療法も研究されています。例えば、EGFR阻害剤やPARP阻害剤が膵臓がんに対する新しい治療法として注目されています。また、個別化医療の観点から、遺伝子変異に基づいた治療法も模索されています。

5. 支持療法

膵臓がん患者様は、痛みや栄養状態の管理が重要です。神経ブロックや栄養サポートが行われ、患者様の生活の質を向上させることが目指されます。

膵臓がんの治療は、患者様の状態やがんの進行度に応じて個別化されるべきであり、最新の研究成果を反映した治療法が選択されることが重要です。

膵臓がんの標準治療が難しいと診断された患者様へ

GENEクリニックステージ別治療法例

- ステージ I:治療法:

手術による腫瘍の完全切除が最も効果的とされています。手術後の再発予防として、GENEクリニックではがん抑制タンパク・核酸医薬による治療や6種複合免疫療法を提案しています。前者はがん抑制タンパクや核酸医薬を体内に導入し、がん細胞を死滅させたり、増殖を抑制、後者はご自身の6種類の免疫細胞を採取して培養したものを体内に戻します。 - ステージ II:治療法:

手術が可能な場合、手術と併せてがん抑制タンパクによる治療や核酸医薬療法を組み合わせることで、がんの再発防止や転移予防が期待できます。また6種複合免疫療法を組み合わせることも同様の効果が期待できます。 - ステージ III:治療法:

この段階では、腫瘍が周囲の組織に浸潤しているため、手術が難しいことが多いです。GENEクリニックでは、がん抑制タンパク・核酸医薬による治療や6種複合免疫療法を組み合わせ、腫瘍の進行を抑えつつ免疫力を強化する治療を提供しています。 - ステージ IV:治療法:

この段階では、治療の選択肢が限られますが、GENEクリニックではがん抑制タンパク・核酸医薬による治療、ならびに6種複合免疫療法を併用し、がん細胞の増殖を抑制しつつ生活の質(QOL)の維持を目指す治療を行っています。いずれの治療も、副作用が少なく、体力の低下した患者様でも受けやすい特徴があります。

GENEクリニックが提供する次世代の膵臓がん治療

がん抑制タンパクを体内に導入し、がん細胞を死滅させることで、再発や転移のリスクを低減します。

膵臓がんの特性に合わせた核酸医薬を使用し、がん細胞の増殖を抑制します。この治療法は、RNA干渉技術を応用した次世代の医薬品であり、効果が期待されています。

6種類の免疫細胞を活性化・増殖させることで、患者様自身の免疫力を高め、がん細胞と闘う力を強化します。

関連ページ:

膵臓がんの進行スピードが速いといわれる理由とは?早期発見のための取り組みなどについても解説

膵臓がんの末期症状と検査方法、5年生存率についても解説

家族が膵臓がんで余命宣告されたら

膵臓がんは非常に厳しい予後を持つ癌の一つであり、余命宣告を受けた場合、家族は多くの感情や不安を抱えることになります。以下に、家族が膵臓がんで余命宣告された際に考慮すべきポイントや対応策を示します。

1. 医療チームとのコミュニケーション

- ・情報収集: 医師や看護師と密に連絡を取り、病状や治療の選択肢について詳しく理解することが重要です。膵臓がんのステージや治療の可能性、予後についての具体的な情報を求めましょう。

- ・治療方針の確認: 余命宣告を受けた場合、治療の目的が緩和ケアにシフトすることが多いです。痛みの管理や生活の質を向上させるための治療法について話し合うことが大切です。

2. 精神的サポート

- ・感情の共有: 家族全員が感情を共有し、支え合うことが重要です。悲しみや不安を感じるのは自然なことですので、オープンに話し合う場を設けることが助けになります。

- ・専門家の支援: 精神的なサポートが必要な場合、カウンセリングやサポートグループを利用することも考慮しましょう。専門家の助けを借りることで、感情の整理がしやすくなります。

3. 生活の質の向上

- ・緩和ケアの利用: 緩和ケアは、痛みや不快感を軽減し、生活の質を向上させることを目的としています。医療チームと連携し、必要なサポートを受けることが重要です。

- ・日常生活の調整: 患者様の体調に応じて、日常生活を調整することが求められます。食事や活動の内容を見直し、快適に過ごせる環境を整えることが大切です。

4. 最後の時間を大切にする

- ・思い出作り: 家族との時間を大切にし、思い出を作ることが重要です。特別な瞬間を共有することで、心のつながりを深めることができます。

- ・希望を持つ: 医療の進歩により、膵臓がんに対する治療法も日々進化しています。新しい治療法や臨床試験について情報を集め、希望を持つことも大切です。

5. 法的・経済的な準備

- ・法的手続きの確認: 余命宣告を受けた場合、遺言や医療に関する意思表示を確認することが重要です。必要に応じて、法律の専門家に相談しましょう。

- ・経済的な計画: 医療費や生活費の見通しを立て、必要な経済的支援を検討することも重要です。保険や公的支援についても確認しておくと良いでしょう。

GENEクリニックでの治療法の選択

GENEクリニックでは、膵臓がんの治療において、患者様一人ひとりの病状や体調を考慮した個別化医療を提供しています。以下に、当クリニックでの治療法選択のプロセスや考慮される要因についてご説明いたします。

治療の個別化

患者様の病期や全身状態に基づき、治療法を個別化しています。手術が可能な場合は、手術を優先し、その後に補助療法として化学療法を行うことが一般的です。一方、手術が困難な場合や再発時には、化学療法や免疫療法などの選択肢を検討します。

新しい治療法の導入

当クリニックでは、がん抑制遺伝子治療や核酸医薬治療、6種複合免疫療法など、最新の治療法を積極的に導入しています。これらの治療法は、従来の治療で効果が得られなかった患者様にも新たな選択肢を提供し、治療効果の向上が期待されています。

当クリニックでは、患者様の病状、全身状態を総合的に考慮し、最適な治療法を選択しています。このような個別化された治療は、患者様の治療効果を最大限に引き出すために重要です。

関連ページ:

がんの転移について|メカニズムや種類、予防などについても解説

がん細胞とは?発生や突然変異のメカニズムについても解説

膵臓がんと診断され、不安や戸惑いを感じていらっしゃる方やそのご家族の皆様。

がんと向き合う中で、患者様ご自身だけでなく、ご家族の方々も多くの悩みや戸惑いを抱えられることでしょう。治療方法の選択や日々の生活、そしてこれからの時間の過ごし方など、さまざまな課題が押し寄せてくるかもしれません。

私たちGENEクリニックは、患者様の心に寄り添い、最適なケアを提供することを使命としています。一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。私たちと共に、前向きな一歩を踏み出していきましょう。

専門医があなたの不安を解消し、最適な治療への第一歩をサポートいたします。

お気軽にお問い合わせ・ご予約ください。

【お問い合わせ・ご予約はこちら】

お電話:0800-300-2810

WEB予約:https://www.g-cg.jp