肺がんの原因と喫煙の関係とは?知っておきたい基礎知識

肺がんは多くの命を脅かす深刻な疾患で、特に喫煙が大きなリスク要因であることが知られています。この記事では、肺がんの原因と喫煙の関係を中心に、肺がんの基礎知識や主な原因、喫煙が与える具体的な影響について詳しく解説します。

目次

1. 肺がんとは何か 基礎知識を学ぶ

肺がんとは、肺に発生するがん細胞のことを指します。肺は私たちが呼吸をするのに欠かせない器官であり、酸素を取り込んで二酸化炭素を排出する役割を果たしています。この肺にがんが発生すると、正常な働きが妨げられることがあります。

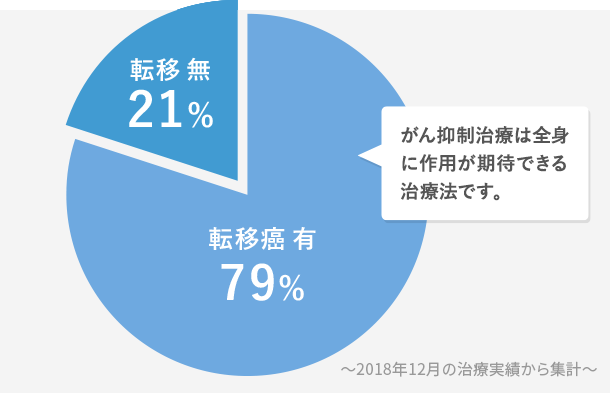

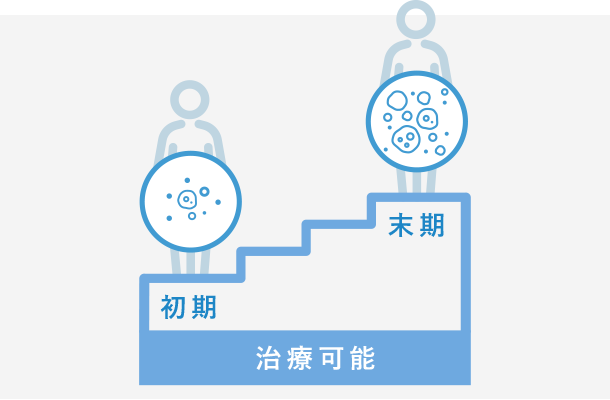

初期段階での発見が難しいため、進行してから診断されることも少なくありません。早期発見と適切な治療が重要です。

1.1. 肺がんの種類と特徴

肺がんは大きく「小細胞肺がん」と「非小細胞肺がん」の2つに分類されます。

「小細胞肺がん」は、肺がん全体の約10~15%を占める比較的発生頻度の高いがんです。進行速度が非常に速い、他の部位へ転移しやすい、喫煙との関連が非常に強いという点も特徴的です。

治療法としては、主に化学療法と放射線療法が用いられ、手術が選択されることは稀です。進行度によって「限局型」と「進展型」という2つの分類がされ、これによって治療方針も異なります。また、診断や経過観察には腫瘍マーカーが活用されることが多く、特にNSEやProGRPが陽性になる場合がよくあります。

一方「非小細胞肺がん」は、肺がん全体の約85〜90%を占める最も一般的なタイプの肺がんです。このがんはさらに腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんの3つに分類されます。小細胞肺がんに比べて成長速度が遅い傾向があり、進行も比較的ゆっくりとしています。

治療法はステージによって異なり、手術、放射線療法、化学療法に加えて、免疫療法や分子標的療法が用いられることがあります。また、EGFR、ALK、ROS1、BRAF、METなどの特定の遺伝子変異が確認される場合には、それに適した分子標的薬を用いた治療が検討されることもあります。

両者の治療方針は大きく異なるため、診断時に組織型を正確に判断することが重要です。小細胞肺がんは進行が速いため早期発見が難しく、非小細胞肺がんと比較して予後が悪い傾向にあります。一方、非小細胞肺がんは比較的早期に発見されることもあり、手術による根治的治療の可能性が高くなります。

出典:

小細胞肺がんとは| 肺がんのタイプ| 肺がんとともに生きる

非小細胞肺癌と小細胞肺癌の違いはなんですか? |非小細胞肺癌

1.2. 肺がんの症状と初期段階の見つけ方

肺がんの症状としては、咳や痰、呼吸困難などが代表的です。初期段階では症状が軽いか、ほとんど現れないことが多いです。しかし、持続する咳や血痰、体重減少などが見られたら、専門医を受診することが重要です。

他にも、胸痛や息切れ、声のかすれなどの症状がみられることがあります。これらの症状が続く場合にも、早めに検査を受けることが推奨されます。また、定期的な健康診断や画像診断を受けることで、早期発見が可能です。

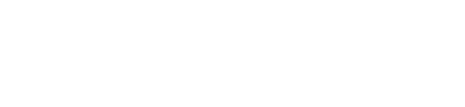

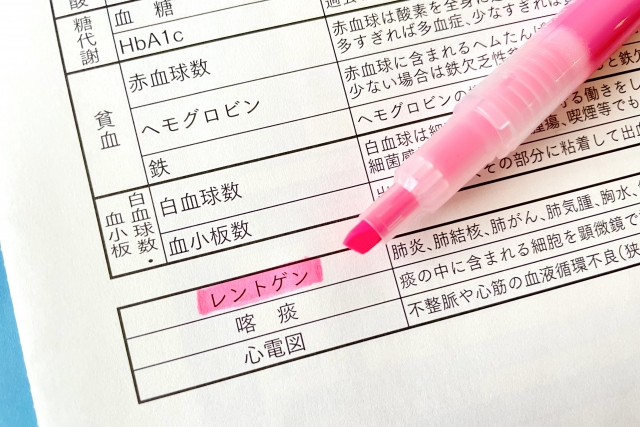

1.3. 肺がんの検査方法

肺がんの検査方法はいくつかあります。最も基本的なものとして、胸部X線検査(レントゲン検査)が広く用いられています。この検査は、健康診断やがん検診で一般的に実施されるものです。

一方、CT(コンピュータ断層撮影)検査では、X線検査よりも詳細な画像を得ることができ、小さながんや骨に隠れたがんも発見可能です。また、がんの広がりや他臓器への転移を評価する際にも非常に有用な検査方法です。

画像検査としては他に、MRI、骨シンチグラフィ、PET検査などが行われることもあります。

また、細胞や組織の検査方法もいくつかあります。痰の中のがん細胞を調べる喀痰細胞診、口や鼻から気管支鏡を挿入しがんの疑いのある部位から直接組織を採取する気管支鏡検査、CTガイド下や超音波ガイド下で皮膚の上から細い針を刺して組織を採取する針生検などがあります。

その他の検査方法としては血液検査があり、腫瘍マーカーを測定することで診断の補助や治療効果の判定に役立てられます。また、非小細胞肺がんと診断された場合には、遺伝子検査が行われます。この検査では、適切な分子標的治療を選択するために、特定の遺伝子変異の有無を調べることが目的となります。

関連ページ:

肺がんの初期はどのような状態?症状や検査、早期発見のポイントを解説

肺がんの咳の特徴とは?そのほかの症状や検査についても解説

2. 肺がんの主な原因とは

肺がんは、さまざまな原因によって発症する病気ですが、主な原因がいくつかあります。それぞれの原因について理解を深めることが、予防や早期発見に役立つでしょう。

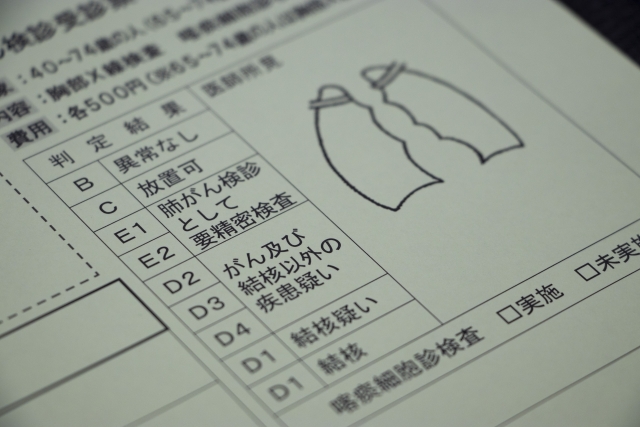

2.1. 喫煙

喫煙は、肺がんの最も大きな原因であることが多くの研究で明らかにされています。たばこに含まれる有害な化学物質が、肺の細胞にダメージを与え、がんを引き起こすリスクを高めます。さらに、長期間の喫煙は、がんが発生する確率を一層高めます。

また、喫煙は自分だけでなく、周囲の人にも悪影響を及ぼします。受動喫煙も同様に肺がんのリスクを高めることが分かっていますので、喫煙を控えることで自分と周囲の健康を守ることができます。

2.2. 遺伝的要因

遺伝的要因も肺がん発症の一因であることが知られています。家族に肺がんの患者がいる場合、そのリスクは高まると言われています。遺伝子の変異が原因で、がん細胞が通常よりも速く増殖することがあるからです。

したがって、遺伝的なリスクがある人は、定期的な健康診断を受けることが重要です。早期発見が治療の成功率を高めるため、家族歴を把握しておくことが重要です。

2.3. 環境要因

環境要因も肺がんのリスクを高める大きな要因です。空気汚染やアスベストなどの有害物質に長期間さらされると、肺がんの発生リスクが増加します。また、職場や生活環境における有害物質への曝露も影響を与えます。さらに、放射線への曝露もリスク要因として認識されています。

そのため、安全な環境を保つことや、有害物質への接触を避ける努力が肺がん予防に繋がります。

3. 喫煙が与える具体的な影響

喫煙は、さまざまな健康問題を引き起こす主要な要因であるとされています。たばこの煙に含まれる有害物質は、呼吸器や循環器系に大きな負担を与えます。そのため、肺がんや心筋梗塞、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの重大な病気のリスクも高まります。

3.1. たばこの成分と健康への悪影響

たばこには、約200種類以上の有害化学物質が含まれています。

最も知られているニコチンは強い依存性を持っており、これにより喫煙がやめにくくなります。また、一酸化炭素は血液中の酸素運搬能力を低下させ、結果として心臓病のリスクを高めます。さらに、タールは肺に蓄積し、肺がんの発生率を増加させる主要な原因となります。

これらの有害物質は、喫煙者本人だけでなく、受動喫煙によって周囲の人々にも悪影響を与えます。子どもや高齢者にとって特に深刻な状況が生じるため、喫煙の影響について理解し、予防することが重要です。

3.2. 喫煙者のリスクと統計データ

喫煙者は、非喫煙者と比べて多くの健康リスクを抱えています。

まず、がんに関して、喫煙者の男性は非喫煙者と比較してがんによる死亡リスクが1.6倍に上昇し、女性では1.8倍に高まります。特に、肺がんでは男性が4.5倍、女性が2.3倍のリスクを抱えるほか、喉頭がんについては男性で32.5倍という非常に高いリスクが確認されています。

次に、循環器疾患についてですが、喫煙者は虚血性心疾患のリスクが男性で約3倍に上昇することが分かっています。また、脳卒中に関しては、男性が1.3倍、女性が約2倍のリスクがあるとされています。このように、喫煙は多方面で深刻な健康への影響を及ぼすことが明らかになっています。

出典:

すすめよう禁煙(日本医師会:2008.5)

たばこと死亡率との関係について | 国立研究開発法人 国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト

3.3. 喫煙習慣の長期的な影響

喫煙習慣は、長期間にわたって体に悪影響を与え続けます。長期的な喫煙は、心肺機能の低下を引き起こし、慢性的な咳や息切れを常態化させます。さらに、免疫力が低下し、さまざまな感染症に対する抵抗力が弱まります。

また、喫煙は歯周病や口腔がんのリスクも高めます。加えて、喫煙者は肌の老化が進みやすいことが知られています。肌の弾力が失われ、シワやたるみが目立つようになります。これらの影響を避けるためには、できるだけ早く喫煙をやめることが不可欠です。

肺がんについて詳しくお知りになりたい方は、こちらからお電話ください。

4. 受動喫煙の危険性

受動喫煙は、喫煙者の周りにいる人々がたばこの煙を吸い込むことです。これには、たばこの先端から出る煙や、喫煙者が吐き出す煙の両方が含まれます。長期間の受動喫煙は、重篤な健康被害を引き起こす恐れがあります。そのため、受動喫煙は深刻な健康問題として認識されています。

4.1. 他人への影響

たばこの煙には有害物質が多く含まれており、それが直接体内に取り込まれることで健康被害が生じやすくなります。たとえば、心臓病や肺がんのリスクは受動喫煙によって増加することが知られています。また、呼吸器系への悪影響として、喘息や気管支炎が悪化する場合があります。

さらに、受動喫煙はストレスや不快感を引き起こすことがあり、生活の質を低下させる要因ともなります。したがって、公共の場や家庭において受動喫煙を防ぐ対策が必要です。

4.2. 受動喫煙と子供へのリスク

受動喫煙は特に子供にとって重大なリスクをもたらします。子供の身体は成長過程にあり、有害物質に対する抵抗力が低いため、影響を受けやすいからです。

たとえば、受動喫煙によって乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクが増加することが報告されています。さらに、気管支炎や肺炎などの呼吸器感染症の罹患率が高まることも分かっています。また、受動喫煙は子供の発達や学習能力にも悪影響を与える可能性があります。

4.3. 受動喫煙を避ける方法

受動喫煙を避けるための方法は複数あります。まず、家庭内では喫煙を完全に禁止することが重要です。屋内での喫煙を避けることで、家族全員の健康を守ることができます。

次に、公共の場でも受動喫煙を避ける意識が大切です。たとえば、喫煙所や喫煙可能な場所に近づかないようにすることが有効です。飲食店や交通機関などの利用時には、完全禁煙の場所を選ぶようにしましょう。

さらに、周囲の人々にも禁煙を促進するよう働きかけることで、受動喫煙のリスクを減少させることができます。これらの対策を日常生活に取り入れることが、受動喫煙を防ぐ鍵となります。

5. 肺疾患と肺がんの関係

肺疾患はさまざまな種類があり、それぞれのリスクも異なりますが、その中には肺がんの発症に関連するものもあります。特に慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、肺がんとの関係が深いと言われています。

5.1. 慢性閉塞性肺疾患(COPD)と肺がん

慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、長期間にわたる喫煙などが原因で発生します。この疾患は、呼吸困難や咳、痰が特徴です。そして、COPDは肺がんのリスクを高める要因の一つとして知られています。さらに、COPD患者は肺がんを早期に発見しにくいため、定期的な検診が推奨されます。

COPDと肺がんの関連性は、肺組織のダメージや慢性的な炎症が要因です。このような状況が続くと、細胞の変異が促進され、がんが発生しやすくなります。COPD患者の多くが喫煙者であることも、リスクを高める理由です。このため、禁煙は重要な予防措置と言えます。

5.2. 他の肺疾患とそのリスク

肺炎や間質性肺炎、サルコイドーシスなど、他の肺疾患も肺がんのリスク因子となります。例えば、肺炎は急性の感染症ですが、慢性化すると肺組織にダメージを与えてしまいます。これは、肺がん予備軍とも言えます。

間質性肺炎は、肺の組織が硬化する疾患です。この硬化が進行すると、細胞が異常に増殖しやすくなります。さらに、サルコイドーシスは原因不明の炎症性疾患で、肺にも影響を与えます。これらも、肺がん発症リスクを高める要因です。

5.3. 早期発見の重要性

肺がんの早期発見は、治療成功率を大きく向上させます。早期に発見された肺がんは、手術や放射線治療で治療できる可能性が高いからです。特に、喫煙者や過去に肺疾患を患ったなど高リスク群の場合は、定期的に検診を受けるべきです。

症状が現れた時点での受診も重要です。咳が続く、息切れがあるといった症状が見られたら、すぐに医療機関を訪れましょう。早期発見は治療の選択肢を増やし、良好な予後につながります。

また、保険適用外になってしまいますが、がんの超早期発見や予防を目的とした遺伝子検査もあります。

肺がんの検査について詳しくお知りになりたい方は、こちらからお電話ください。

6. 肺がん予防のための禁煙方法

肺がんの予防には禁煙が最も効果的です。禁煙を始めるには、計画を立て、必要な道具や支援を整えることが欠かせません。

6.1. 効果的な禁煙プランの立て方

効果的な禁煙プランを立てるためには、まず目標を明確にすることが大切です。禁煙の日を決め、その日までにたばこの本数を徐々に減らしていく方法が効果的です。

次に、禁煙の理由を書き出しましょう。健康の向上や家族のためなど、自分にとって重要な理由を明確にすることで、モチベーションが維持しやすくなります。

最後に、禁煙サポートツールや医療機関の助けを借りることも考慮することで、継続しやすい禁煙プランが完成します。

6.2. 禁煙に役立つサポートツール

禁煙に役立つサポートツールは多くあります。まず、ニコチンガムやニコチンパッチが挙げられます。これらは禁断症状を緩和し、禁煙を継続する助けになります。

また、スマートフォンの禁煙アプリも有効です。禁煙日記や健康データを記録でき、達成感を得ることができます。さらに、SNSで同じ目標を持つ人々とつながることで、支え合うことができます。これらのツールを利用すれば、禁煙の困難さを乗り越えやすくなり、成功率も向上します。

6.3. 医療機関でのサポートと相談窓口

医療機関でのサポートとして禁煙外来があります。禁煙外来は、たばこをやめたいと考えている人を対象に、専門的な治療を提供する外来です。ここでは、医師が患者の喫煙状況を詳しく把握した上で、一人ひとりに適した治療を行います。

治療では、禁煙補助薬の処方や治療中のサポートが行われ、一定の条件を満たす場合には健康保険が適用されることもあります。標準的な治療プログラムは、12週間の期間で計5回行われることが一般的です。

禁煙治療の内容としては、医療用ニコチンパッチや飲み薬であるバレニクリンなどの禁煙補助薬が使用されます。さらに、一部の診療はオンラインで受けることが可能です。2020年12月からは、保険診療の一環として禁煙治療用のアプリやCOチェッカーを活用することもできるようになり、患者が禁煙を成功させるためのさまざまな手段が提供されています。

他にも、多くの地域で保健所や保健福祉事務所が禁煙相談を実施していますので、まずは相談してみることをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、より効果的に禁煙に取り組むことができるでしょう。

関連ページ:

マイクロCTC検査|GENEクリニック

肺がんのステージ3とは?ステージ別生存率や検診などについて解説

肺がんの余命や生存率は?原因や予防についても解説